Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Gesetzliche Pflicht & Nutzen

- Rechtliche Grundlagen (ArG, ArGV 1)

- Welche Angaben müssen erfasst werden?

- Arten von Zeiterfassungssystemen

- Das passende System wählen

- Kosten & ROI

- Ausnahmen & vereinfachte/keine Erfassung

- So setzen Unternehmen Zeiterfassung pragmatisch um

- TimeSafe in der Praxis (inkl. Screenshots)

- Checkliste: rechtskonforme Zeiterfassung

- FAQs

- Fazit & nächste Schritte

Einleitung

Zeiterfassung ist in der Schweiz kein Nice-to-have, sondern eine gesetzliche Pflicht. Gleichzeitig ist sie die Basis für faire Arbeitsbedingungen, transparente Prozesse und verlässliche Lohn- sowie Zuschlagsabrechnungen. Dieser Beitrag fasst die rechtlichen Vorgaben kompakt zusammen, zeigt typische Stolpersteine – und wie sich alles mit der TimeSafe Zeiterfassung klar und revisionssicher abbilden lässt.

Gesetzliche Pflicht & Nutzen

Arbeitgebende müssen Arbeitszeiten dokumentieren, damit die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten und Pausen überprüfbar ist. Das verlangt das Arbeitsgesetz (ArG) und die Verordnung 1 (ArGV 1). Eine offizielle Übersicht bietet das SECO.

Jenseits der Compliance sichern Unternehmen mit sauberer Erfassung korrekte Zuschläge, vermeiden Streitfälle und verschaffen HR sowie Linienpersonen eine belastbare Datenbasis. Vertiefungen zur Auslegung und Praxis finden Sie im TimeSafe-Artikel Arbeitszeiterfassung.

Rechtliche Grundlagen (ArG, ArGV 1)

Im Zentrum stehen Art. 46 ArG (Dokumentations- und Vorlagepflicht) und Art. 73 ArGV 1 (Inhalt der Arbeitszeitaufzeichnungen). Die Gesetzestexte sind auf Fedlex abrufbar:

Eine kompakte Einführung liefert zudem das SECO-Merkblatt zur Arbeitszeiterfassung (PDF).

Welche Angaben müssen erfasst werden?

Für eine rechtskonforme Zeiterfassung sollten mindestens folgende Informationen vorliegen:

- Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

- Pausen (Dauer und Zeitpunkt)

- Dauer und Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit

- Überstunden/Überzeit und allfällige Zuschläge (z. B. Nacht-/Sonntagsarbeit)

- Absenzen (Ferien, Krankheit, Militär, Mutterschaft etc., sofern betrieblich geführt)

Moderne Systeme trennen automatisch zwischen Normalzeit und Zuschlagszeiten, erzeugen aussagekräftige Auswertungen und stellen revisionssichere Protokolle bereit. Im TimeSafe Web-Client sind diese Angaben für Mitarbeitende und Vorgesetzte transparent einsehbar.

Arten von Zeiterfassungssystemen

Die Landschaft der Zeiterfassung in der Schweiz ist vielfältig. Je nach Unternehmensgrösse, Branche und IT-Strategie kommen unterschiedliche Ansätze zum Einsatz. Die wichtigsten Varianten im Überblick:

1) Traditionelle Zeiterfassung (Papier/Stechuhr)

Manuelle Stundenzettel oder klassische Stechuhren finden sich heute vor allem in sehr kleinen Betrieben oder als Backup-Lösung.

Vorteil: minimale Einstiegskosten und wenig Technik.

Nachteil: hoher Administrationsaufwand, fehlende Automatisierung und eingeschränkte Auswertungen.

2) Lokal installierte Software (On-Premises)

On-Prem-Systeme laufen auf eigener Infrastruktur. Das bietet volle Datenhoheit und erlaubt enge Integration in bestehende IT-Umgebungen. In Kombination mit stationären Terminals oder Software-Terminals (z. B. Windows) lässt sich die Erfassung betriebsspezifisch gestalten.

Tipp: Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter sowohl On-Prem als auch Cloud beherrscht und ein gemischter Betrieb möglich ist. Für PC ist der Web-Client geeignet.

3) Cloud-basierte Zeiterfassung (Online)

Cloud-Lösungen sind heute weit verbreitet. Sie bringen in der Regel hohe Skalierbarkeit und einen ortsunabhängigen Zugriff (Browser, Mobile/App). Fachliche Vorteile sind u. a. Echtzeitsalden, regelbasierte Zuschlagsberechnung, Absenzenverwaltung und Dashboards. Für den Datenaustausch mit Lohn/HR/ERP empfiehlt sich eine standardisierte Schnittstelle – beispielsweise via API-Integration.

4) Biometrische Zeiterfassung

Systeme mit Fingerprint oder Gesichtserkennung reduzieren Risikoquellen wie «Buddy-Punching» (gegenseitiges Einstempeln) und beschleunigen den Prozess am Terminal. Wichtig ist eine DSG-konforme Umsetzung (Transparenz, Zweckbindung, Berechtigungen). Eine Übersicht zu passenden Geräten finden Sie bei den TimeSafe Terminals.

Das passende System wählen

Vor der Entscheidung lohnt sich eine strukturierte Bedarfsanalyse. Klären Sie insbesondere:

- Mitarbeitende & Nutzung: Wie viele Personen stempeln täglich? Gibt es Schichtarbeit, Teilzeit, Homeoffice oder Aussendienst?

- Standorte & Geräte: Benötigen Sie stationäre Terminals, Browser-Erfassung, Mobile-App – oder eine Kombination?

- Arbeitszeitmodelle: Gleit- oder Fixzeit, Kernzeiten, Zuschlagslogik (Nacht/Sonntag), Pausen- und Ruhezeitregeln?

- Prozesse & Freigaben: Wer darf korrigieren? Wie laufen Anträge und Genehmigungen? Welche Nachweise werden erwartet?

- Integrationen: Welche Systeme (Lohn/HR/ERP) müssen angebunden werden? Prüfen Sie früh die Möglichkeiten einer standardisierten Schnittstelle (API).

- IT & Betrieb: Cloud vs. On-Prem, Mandantenfähigkeit, Backup/Recovery, Rollen- und Rechtekonzepte.

- Datenschutz: Rechtsgrundlagen, Datenflüsse, Aufbewahrung und Zugriff – besonders bei biometrischen Verfahren.

Praxis-Tipp: Starten Sie mit einem Pilotbereich (z. B. 1–2 Teams), definieren Sie klare Erfolgskriterien und rollen Sie anschliessend schrittweise aus. So erhöhen Sie Akzeptanz und minimieren Migrationsrisiken.

Kosten & ROI

Die Gesamtkosten setzen sich typischerweise aus einmaligen und laufenden Komponenten zusammen. Der grösste wirtschaftliche Hebel liegt jedoch oft in den indirekten Einsparungen – weniger Administrationsaufwand, weniger Korrekturen, schnellere Lohnläufe und geringere Compliance-Risiken.

Einmalige Kosten (typisch)

- Lizenzen: Einmalige Lizenz-Kosten bei der Kauf-Variante

- Setup & Konfiguration: Basiseinrichtung, Regelwerke, Rollen/Berechtigungen

- Hardware: Terminals, RFID/Fingerprint-Leser, ggf. Touch-PC oder komplett ohne Hardware (reine SW-Lösung)

- Schulung & Change-Management: Kurzschulungen für HR, Linien, Mitarbeitende

- Datenübernahme & Integration: Import von Stammdaten, Anbindung Lohn/HR/ERP

Laufende Kosten (typisch)

- Wartung oder Miete: pro User – abhängig von Modulumfang

- Betrieb/Support: Hosting (bei Cloud), Wartung, Updates, Support

- Erweiterungen: zusätzliche Module oder Nutzerkontingente

Ausnahmen & vereinfachte/keine Erfassung

Seit 1. Januar 2016 können Sozialpartner im Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) unter Bedingungen einen Verzicht auf die detaillierte Arbeitszeiterfassung oder eine vereinfachte Erfassung vorsehen. Diese Ausnahmen sind eng gefasst und an formale Voraussetzungen gebunden. In der Praxis sollten Zielgruppen, Prozesse und Kontrollen schriftlich festgehalten und regelmässig überprüft werden.

So setzen Unternehmen Zeiterfassung pragmatisch um

1) Regeln definieren & transparent kommunizieren

Legen Sie Gleitzeiten, Kernzeiten, Pausen, Arbeitszeitmodelle und Prozesse (Korrekturen, Anträge) fest. In TimeSafe lassen sich diese Regeln als Arbeitszeitmodelle abbilden; die Anwendung prüft automatisch auf Ruhezeiten und Überschreitungen. Praxisnahe Hinweise finden Sie im Beitrag Gleitzeit.

2) Erfassungswege kombinieren

Je nach Einsatzszenario nutzen Mitarbeitende Web-Client, Mobile-App oder Terminal. TimeSafe unterstützt Hardware-Terminals ebenso wie das Web-Terminal im Browser. Für den Aussendienst oder Homeoffice ist die mobile Erfassung besonders relevant – Hintergründe im Artikel Mobile Zeiterfassung mit GPS.

3) Korrektur- & Freigabeprozesse festlegen

Korrekturen sollten begründet und protokolliert werden (wer/was/wann). Genehmigungsstufen verhindern Missverständnisse und sichern die Historie ab. Technische und organisatorische Optionen lassen sich im System schlank abbilden.

4) Auswertungen & Schnittstellen nutzen

Zeitkonten, Überstunden, Zuschläge und Absenzen gehören in regelmässige Reports. Über Schnittstellen werden Daten an Lohn-/HR-Systeme übergeben. Damit vermeiden Sie Medienbrüche und erhöhen die Datenqualität.

5) Kontrollen & Schulung

Schulen Sie neue Mitarbeitende kurz in der Erfassung. Führen Sie periodische Stichproben durch und verwenden Sie Warnungen (z. B. bei Ruhezeitverletzungen). Das steigert Qualität und Rechtssicherheit.

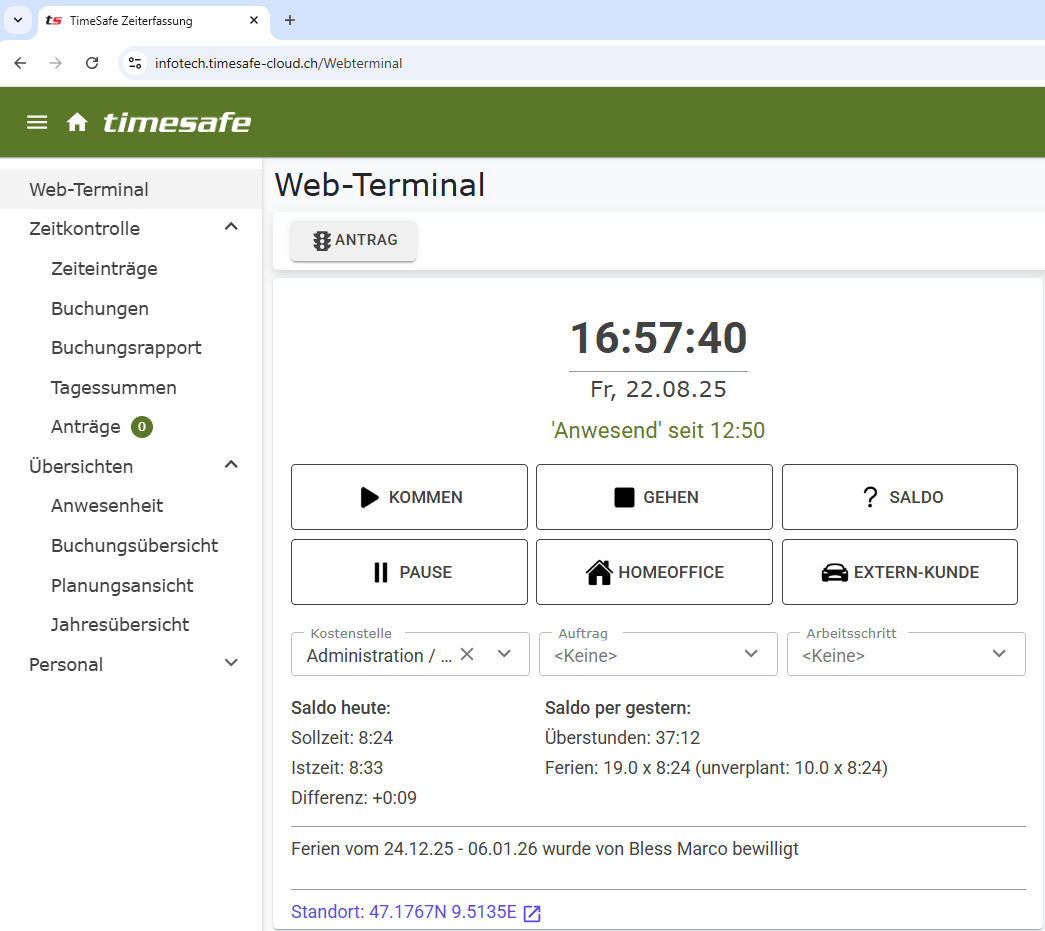

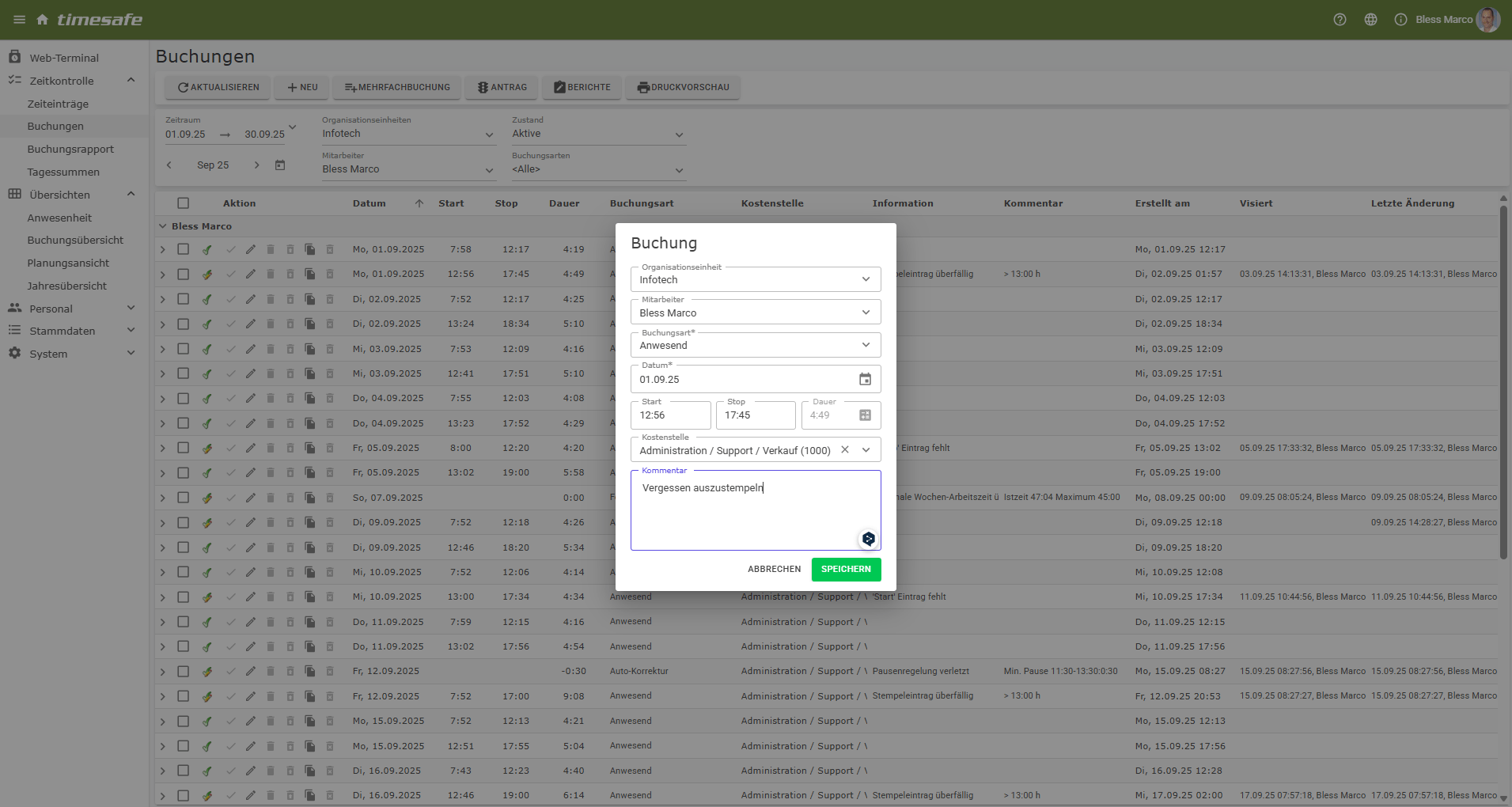

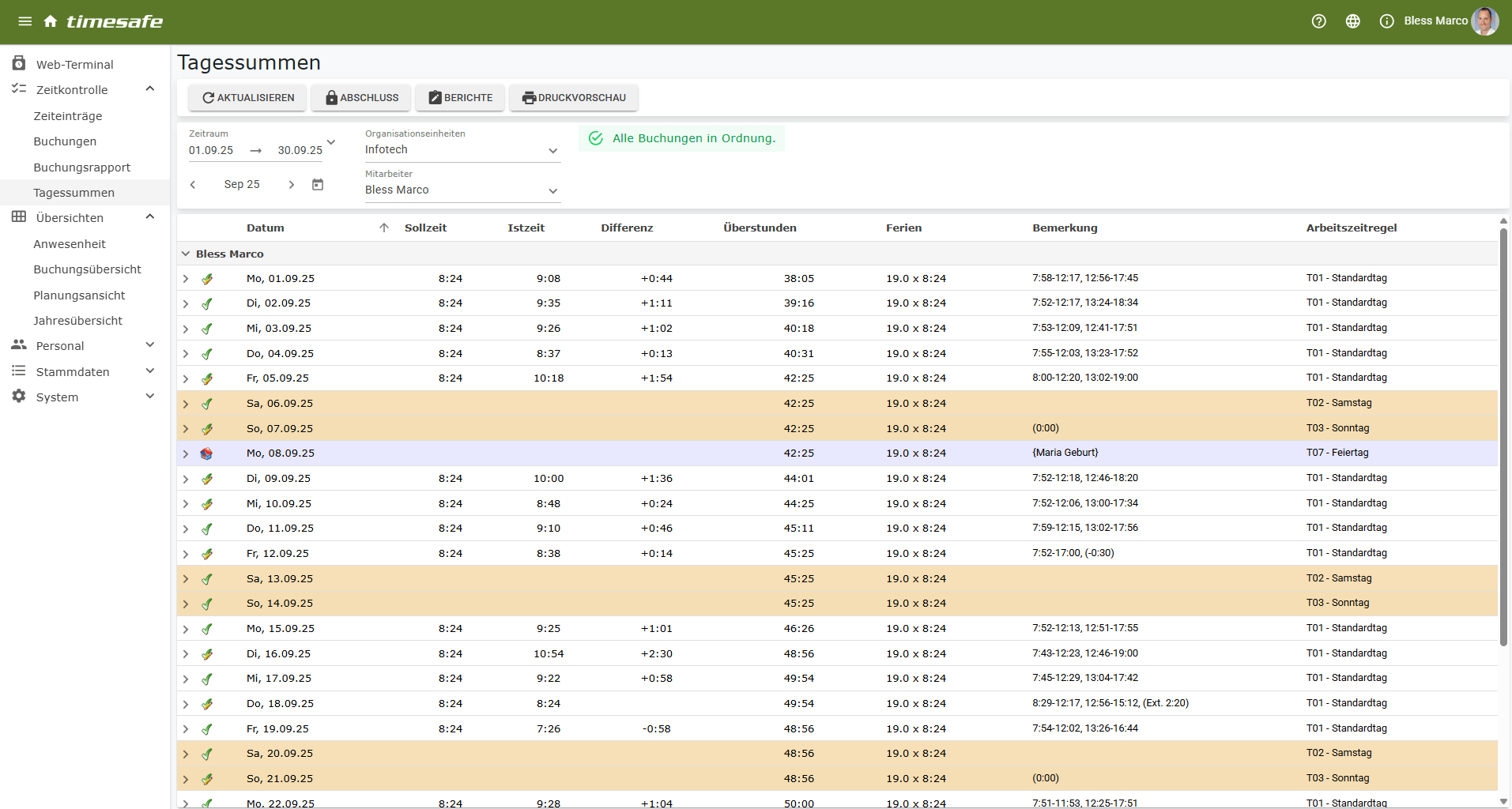

TimeSafe in der Praxis (inkl. Screenshots)

Nachfolgend finden Sie exemplarische Screenshots des TimeSafe Web-Client. Die Bilder illustrieren typische Aufgaben im Alltag: Zeiten erfassen, prüfen, korrigieren und planen.

Bild 1: WebTerminal

Bild 2: Buchungen bearbeiten

Bild 3: Tagessummen

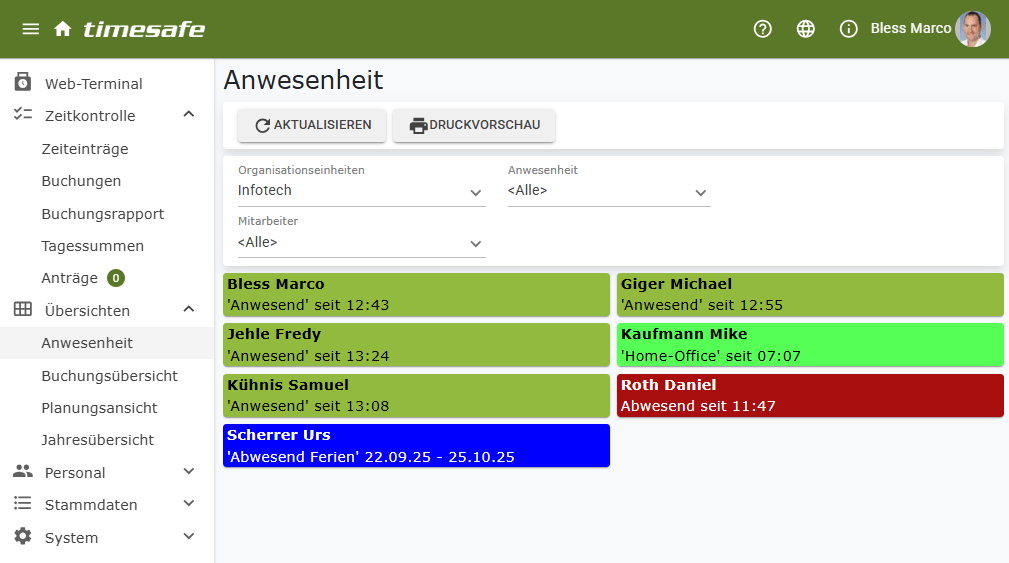

Bild 4: Anwesenheitsübersicht

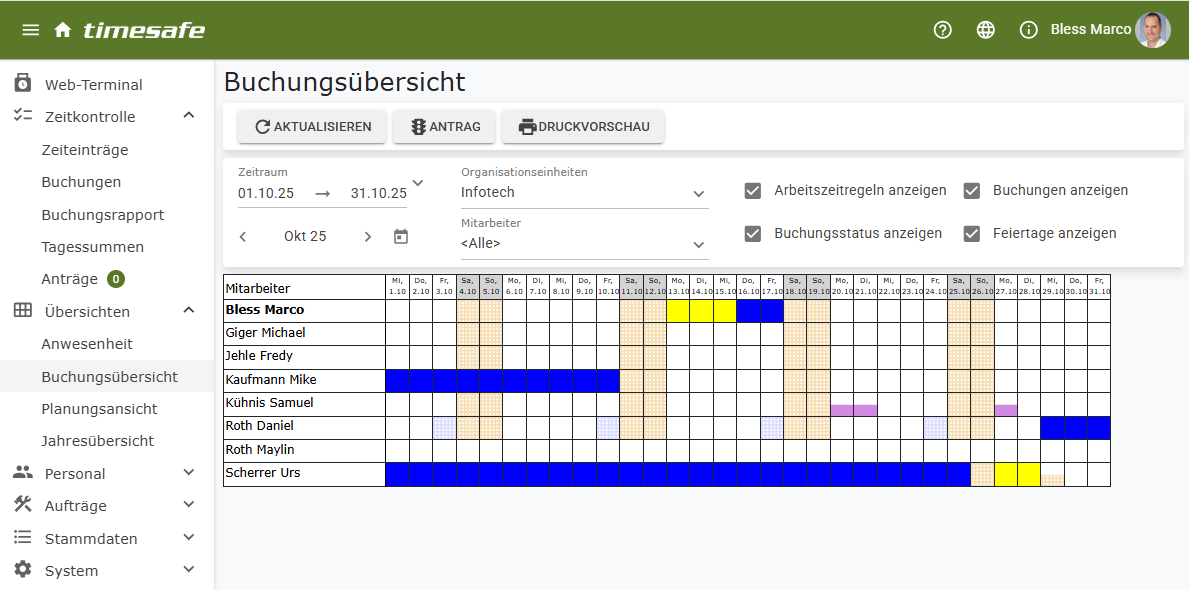

Bild 5: Grafische Buchungsübersicht / Urlaubsplanung

Beispiele aus der Praxis

- Gleitzeit mit Kernzeit: Regeln hinterlegen (z. B. Kernzeit 09:00–11:30 und 13:30–15:30), automatische Prüfung auf Ruhezeit (11 h) und Überschreitungen – vertieft in Gleitzeit.

- Schichtbetrieb: Wochenpläne im Planungsmodul erstellen, Zuschläge (Nacht/Sonntag) korrekt auswerten, Auslastung im Blick behalten.

- Aussendienst/Homeoffice: Erfassung via Web-Client oder Mobile-App; Anwesenheit live prüfen und Abwesenheiten im Team koordinieren.

Checkliste: rechtskonforme Zeiterfassung

- Beginn, Ende und Pausen täglich erfassen

- Wöchentliche Arbeitszeit inkl. Überstunden/Überzeit ausweisen

- Ruhezeiten (11 h) und wöchentlicher Ruhetag einhalten

- Regeln/Modelle (z. B. Gleitzeit, Schicht) betriebsintern dokumentieren

- Korrekturen begründen und lückenlos protokollieren

- Ausnahmen (vereinfachte/keine Erfassung) sauber dokumentieren

- Auswertungen & Schnittstellen nutzen, um Fehler zu vermeiden

- Daten strukturiert und revisionsfähig aufbewahren

FAQs

1) Muss jede Minute erfasst werden?

Grundsätzlich verlangt das Gesetz eine nachvollziehbare Dokumentation der Arbeitszeiten. Vereinfachungen oder Verzicht sind nur unter engen Voraussetzungen möglich; betriebliche Regeln sollten klar festgehalten und regelmässig überprüft werden.

2) Gilt die Pflicht auch für Teilzeit?

Ja. Die Pflicht zur Erfassung ist nicht an ein Pensum gebunden, sondern an das Arbeitsverhältnis. Entscheidend sind nachvollziehbare Prozesse und klare Kommunikation.

3) Wie lange müssen Daten aufbewahrt werden?

Aufzeichnungen sind bereitzuhalten und bei Kontrollen vorzulegen. In der Praxis bewährt sich eine mehrjährige, strukturierte und revisionssichere Aufbewahrung mit klaren Berechtigungskonzepten.

4) Was droht bei Verstössen?

Je nach Schwere sind Bussen oder andere Massnahmen möglich. Wer Regeln dokumentiert, Prozesse schult und technische Prüfungen nutzt, reduziert Risiken deutlich.

5) Ist Gleitzeit erlaubt?

Ja – sofern Grenzen (Ruhezeiten, maximale Arbeitszeit) eingehalten und Regeln dokumentiert sind. Systeme helfen, Verstösse früh zu erkennen.

6) Reicht Excel?

Für kleine Teams kurzfristig machbar, jedoch fehleranfällig und ohne Audit-Trail. Digitale Systeme minimieren Aufwand und Risiken und bieten Schnittstellen sowie klare Verantwortlichkeiten.

Fazit & nächste Schritte

Die Pflicht zur Zeiterfassung ist in der Schweiz klar geregelt. Wer sie strukturiert umsetzt, minimiert rechtliche Risiken und gewinnt Transparenz in Planung, Führung und Abrechnung. TimeSafe bildet die Anforderungen praxistauglich ab – mit klaren Regeln, revisionssicheren Protokollen und flexiblen Erfassungswegen (Web-Client, App, Terminals).

Möchten Sie Ihre aktuelle Lösung prüfen oder direkt in ein modernes System einsteigen? Wir unterstützen Sie gerne.